父は認知症なのですが、遺言作成に問題はありますか

1 遺言作成前の注意点

遺言書が有効となるためには、前提として、遺言書を作成した時点で遺言者に一定の判断能力(=遺言能力)が備わっていることが必要です。遺言能力が備わっていなかった場合、遺言は無効となります。

ですから、これから遺言を作成するような場合、遺言者に認知症の疑いがあるような場合は、念のため専門医に認知症の診断をしてもらい、遺言能力には問題が無い旨の診断書を作成してもらうのが良いでしょう。

なお、公正証書遺言を作成する際、公証人が遺言者の遺言能力に疑問を抱いたような場合は、簡易なスクリーニングテスト(HDS-R=改訂長谷川式簡易知能評価スケール)を受けるよう指示される場合があります。

2 どの位の症状なら遺言を作成出来るのか。

こういったケースで良く利用されるHDS-Rですが、このテスト結果は一般的に次のように評価されます。

・20~30点 異常なし

・16~19点 認知症の疑いあり

・11~15点 中程度の認知症

・ 5~10点 やや高度の認知症

・ 0~ 4点 高度の認知症

一方、家庭裁判所の成年後見制度における運用や過去の判例を参照する限り、10点前後であれば「成年後見相当」=遺言能力が否定される可能性があるとも考えられます。

しかし、HDS-Rは単なるスクリーニングテスト(ふるい分け)に過ぎず、認知症か否かの判別には役立つものの、認知症の具体的な程度・レベルや損なわれている機能に関しては、証拠としての価値は乏しいものとなります。

また、遺言能力(=遺言の内容及び法的効果を理解する能力)とは、必ずしも成年後見等で要求される行為能力と同種のものとは限りません。

3 遺言者死亡後に、遺言能力を欠いた状態で作成された疑いの強い遺言書が発見された場合

この場合は、当該遺言が無効であるとの確認を求める訴訟(遺言無効確認の訴え)を提起し、争っていくことになります。

しかし、遺言無効確認訴訟においては、遺言能力を争う側が、遺言作成当時遺言能力が無かったことを立証することが必要であり、そのハードルは非常に高いものとなります。

訴訟においては、遺言者が脳神経科に入通院していたような場合は、同医院のカルテや看護記録を取寄せ、その他投薬状況や介護保険の記録など、数多くの資料を精査することが必要不可欠となります。

具体的には、次のようなものを精査することになるでしょう。

・MRI画像

アルツハイマー型認知症の場合、主に「海馬」付近の脳萎縮が顕著です。

近時は、海馬の萎縮レベルを客観的に数値化したVSRADという検査方法が良く使用されるようです。

・神経心理学的検査

スクリーニングテストや画像を参考にしながら、医師が患者と面談し綿密な観察を行うことを言います。

また、損なわれている機能について、三宅式記名力検査、WAIS-Ⅲその他多種多様なテストを通じて特定されることもあります。

・投薬状況

認知症の薬としてメマリーやアリセプトといったものがありますが、その投薬開始時期や投薬量から、当時の遺言者の症状を推測することになります。

・その他、看護記録や介護保険における主治医意見書・調査票

また、遺言能力は、遺言内容との関係で判断されるものであり、遺言内容が複雑で多岐に渡るものであれば、要求される能力もそれなりのものと判断される傾向にあります。

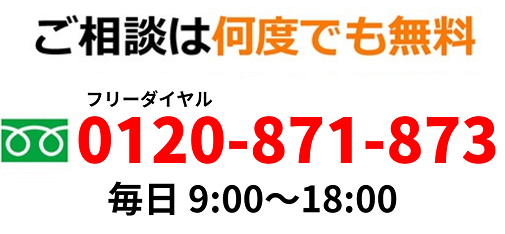

当事務所では、このような遺言無効確認訴訟を積極的に取り扱っておりますので、是非一度ご相談下さい。